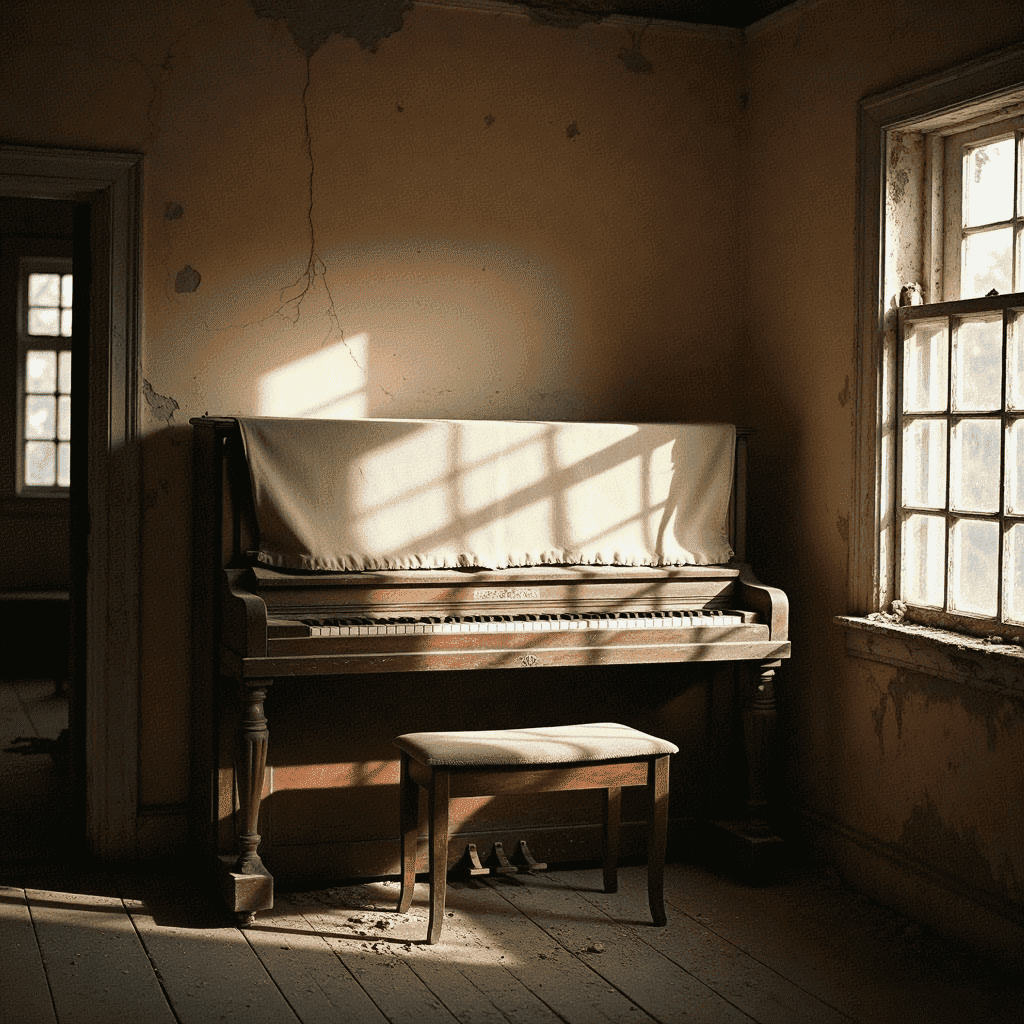

那年立夏,阳光透过弄堂的缝隙,洒在石板路上,暖烘烘的。父亲的三轮车吱吱呀呀地驶了进来,车斗里是一架旧立式钢琴,上面盖着一层厚厚的帆布。

"美玲,快来帮忙!"父亲喊道,额头上的汗珠在阳光下闪闪发光。

我和几个邻居家的孩子立刻围了上去,七手八脚地帮着将钢琴搬进我家那间面积仅有十几平方米的小屋。这是父亲用半年的工资和母亲积攒的布票换来的宝贝,是为了实现我学琴的梦想。

"你那么喜欢听广播里的钢琴曲,现在终于可以自己弹了。"父亲摸着我的头,眼里满是期待。

在物资匮乏的年代,一架钢琴在弄堂里引起了不小的轰动。邻居们纷纷前来参观这个"稀罕物",有人好奇地按几个琴键,发出零散的音符;也有人悄悄议论,说这是"资产阶级的玩意儿",不符合工人家庭的身份。

"人生在世,总要有点精神寄托。音乐不分阶级,美的东西谁都可以欣赏。"

父亲这样回应那些不解的目光。后来我才明白,在那个年代说这样的话需要多大的勇气。

我开始在区里的少年宫学琴。每周六早上五点,母亲就把我叫醒,我们坐一个小时的公交车去上课。老师姓林,是一位满头白发的老先生,据说曾在国外音乐学院学习过。

练琴是枯燥的。刚开始,我只能弹一些简单的音阶和练习曲。为了不打扰邻居休息,我在钢琴上铺了一层厚厚的毛毡,减弱声音。即便如此,薄薄的墙壁依然阻挡不了琴声的传播。

渐渐地,邻居们对琴声的态度从抱怨变成了期待。特别是住在隔壁的王阿姨,每次听到《梁祝》的旋律,都会靠在墙边静静聆听,有时眼角还会泛起泪光。后来我才知道,她年轻时也学过钢琴,却因为"文革"而被迫中断。

随着水平提高,我开始在弄堂的小院子里为邻居们举办"音乐会"。几张方凳围成一圈,大人们坐着,孩子们或站或蹲,我坐在中间的钢琴前,弹奏从老师那里学来的曲子。

"有时候最简单的旋律,也能触动人心最柔软的地方。"

记得有一次,我刚弹完《献给爱丽丝》,一位常年卧病在床的老奶奶被家人搀扶着来到院子里,颤巍巍地对我说:"小姑娘,你知道吗?听着你的琴声,我仿佛又回到了年轻时代,那时我和老伴在公园跳舞,也是这首曲子..."

最让我难忘的是1979年的那个冬天。邻居家的小男孩得了重病,高烧不退。那时医疗条件有限,他的父母整日愁眉不展。一天晚上,我听见小男孩在哭闹,就轻轻地弹起了《摇篮曲》。奇迹般地,琴声传到隔壁后,小男孩渐渐安静下来,沉沉睡去。

从那以后,每晚八点,我都会为他弹奏一曲。弄堂里的人都知道这个时间,纷纷保持安静。琴声穿过狭窄的弄堂,在寒冷的冬夜里传递着温暖与希望。

后来,我考入了音乐学院,成为一名音乐老师。虽然离开了生活了二十多年的弄堂,但那些琴声和记忆,却永远留在了我的心里。

如今,那架老钢琴依然安放在我的琴房里,虽然已经有些跑音,但每当我弹起它,仿佛又回到了那个阳光透过弄堂缝隙的下午,回到了邻居们围坐在一起聆听的温暖时光。

"音乐是时间的艺术,却能够穿越时间,永不消逝。就像那些藏在弄堂深处的回忆,静静流淌,从未远去。"