北方的冬天,车站里透着寒意,售票窗口的玻璃上结了一层薄霜。我把手在袖子里搓了搓,继续敲击键盘,打印出一张张火车票,递给窗外等待的旅客。

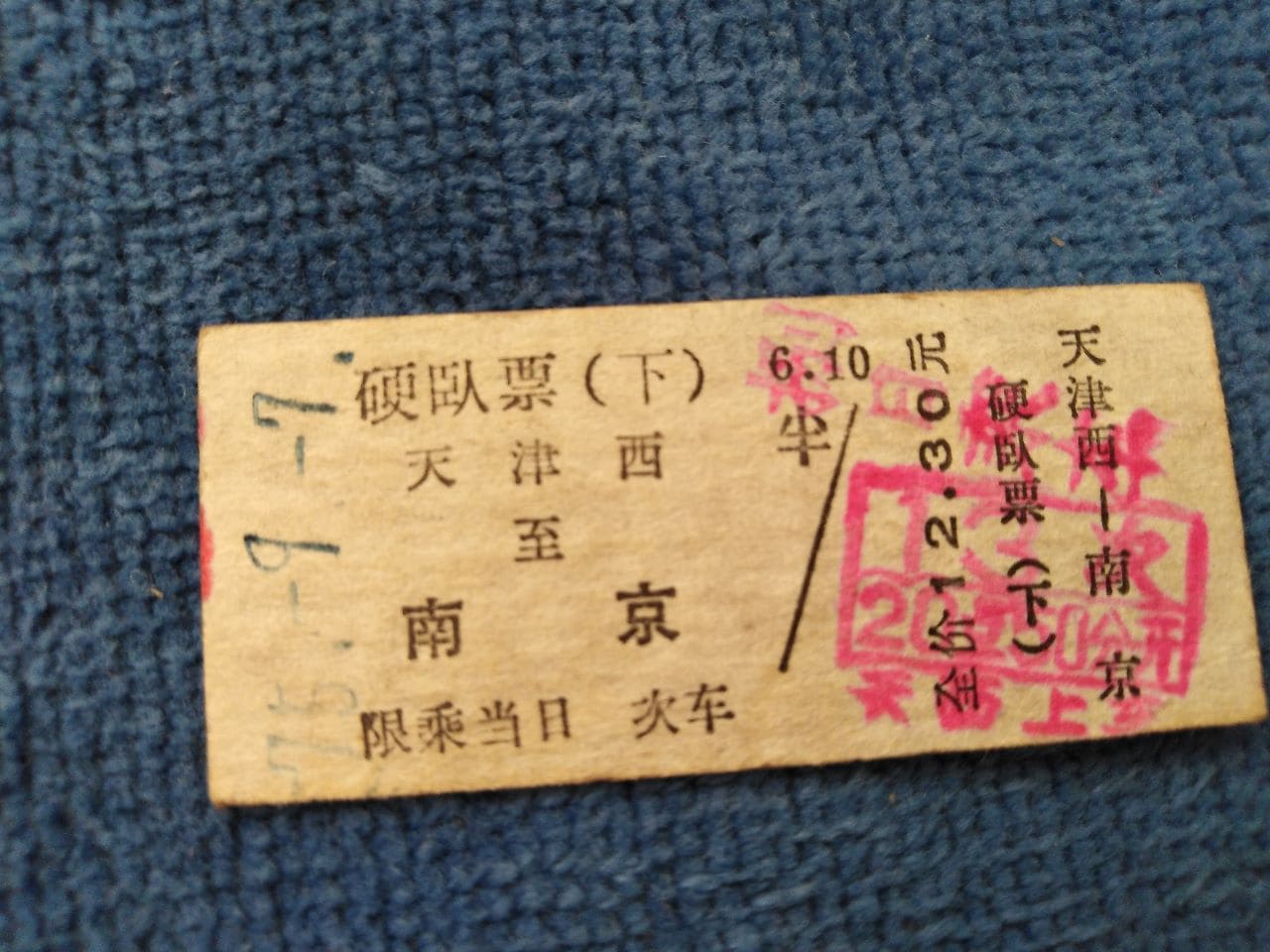

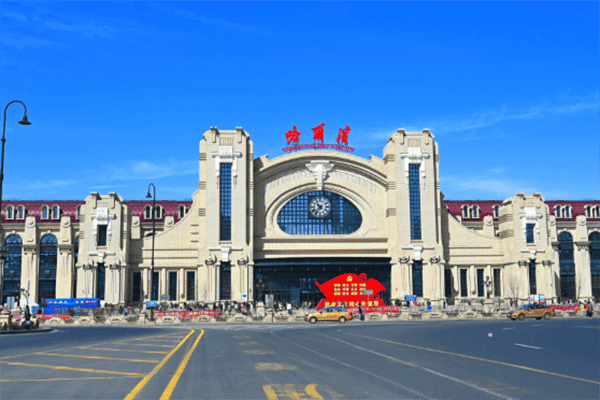

1975年,我被分配到哈尔滨火车站,成为一名售票员。那时的火车票不是电脑打印的,而是一张张手工填写的纸质车票。每天早上六点,我就要到岗准备,清点票据,核对列车信息,然后开始一天的工作。

窗口前永远排着长队,尤其是在春节前后,队伍甚至绕车站大厅好几圈。有赶回家过年的学生,有探亲的工人,有出差的干部,还有带着大包小包的生意人。我们这三尺票台,连接着千家万户,见证着无数离别与重逢。

"一张小小的车票,承载的是人们的期盼与思念。"

记得有一年冬天,气温降到了零下三十多度。一位年轻母亲带着生病的孩子来买票,要去沈阳看专科医生。队伍太长,孩子在寒风中等不及,病情加重。我注意到后,让他们从工作人员通道进来,优先办理。

"谢谢同志,谢谢同志..."那位母亲眼含泪水,一遍遍地感谢,孩子也冲我露出了虚弱的笑容。

回家后,我跟妻子讲起这件事,她说:"你做得对,规则是死的,人是活的。"这句话我记了一辈子,也成为我工作的准则。

八十年代初,我们开始用电脑售票系统,不再需要手写车票。刚开始大家都不适应,经常出错。我比较年轻,学得快一些,就主动加班培训年长的同事。那段时间,我常常工作到深夜,但看到同事们逐渐熟练操作,心里还是很满足。

售票窗口看似简单,其实门道很多。要记住各种列车的时刻表、票价和余票情况;要分清各种证件的真伪;要学会应对各种突发情况。最重要的是,要有耐心,因为每个旅客背后都有一个故事。

有一次,一位老人要买票去北京看望参军的孙子。他拿出一个布包,从里面倒出一堆硬币和皱巴巴的纸币,是他攒了很久的钱。数钱的时候,队伍后面有人开始抱怨。我没有催促,而是耐心地帮他清点,最后还少了十几块钱。

看着老人失望的眼神,我犹豫了一下,然后自掏腰包补上了不足的部分。老人连声道谢,颤抖着手接过车票,眼里泛着泪光。他说:"俺孙子两年没回家了,听说立了功,俺得去看看他..."

后来我得知,这位老人的孙子在边境执勤时救了战友,受了重伤。老人千里迢迢去探望,给了孙子莫大的鼓励。再后来,这个小伙子康复后,专程来到车站找到我,送来一面锦旗。那一刻,我知道当初的决定是对的。

"生活不会亏待善良的人,就像列车终将到达它的终点。"

三十多年的售票员生涯,我经历了中国铁路的巨大变革。从手写车票到电脑售票,从绿皮车到高铁动车,从排队购票到网上订票。唯一不变的,是车站里人来人往的身影,是那些充满期待的眼神。

退休那天,同事们给我举办了一个小型欢送会。站长送了我一块刻有工作年限的纪念牌,上面写着:"忠于职守三十年,服务旅客无数人"。那一刻,我鼻子一酸,眼泪差点掉下来。

如今,我已退休多年,但每次路过火车站,还是会不自觉地停下脚步,看着人流涌动,恍惚间仿佛又回到了那个三尺票台后忙碌的自己。

那些年,我见证了无数人的旅程,而他们或许不会记得这个默默无闻的售票员。但没关系,能成为他们旅途中的一个小小环节,我已经很满足了。

"不是所有的旅程都留下足迹,但每一段经历都塑造了我们的人生。"