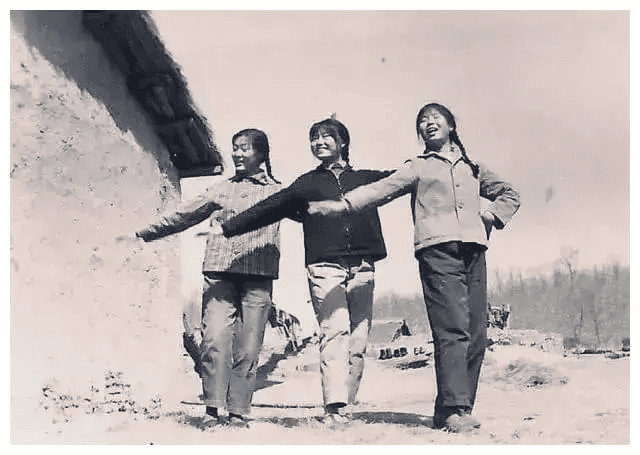

1969年冬天,我和一群同龄人背着简单的行囊,登上了南下的列车。那时,我们怀揣着"到农村去、到边疆去"的激情,可现实却远比想象中艰难。

我出生在哈尔滨的一个知识分子家庭,父亲是大学教授,母亲是中学老师。从小在城市长大的我,对农村生活几乎一无所知。当得知要去黑龙江最北端的一个小村庄当知青时,我既兴奋又忐忑。

离开的那天,父母站在站台上,强忍着泪水向我挥手。火车缓缓启动,我的心也随之颤抖。车厢里挤满了和我一样的年轻人,有人唱着歌,有人讲着笑话,试图驱散离别的愁绪。

"理想很丰满,现实很骨感。这句话,我是在北大荒的第一个冬天深刻体会到的。"

到达目的地已是深夜,天寒地冻,村里派了几辆马车来接我们。坐在颠簸的马车上,望着茫茫雪原,我第一次感到了深深的孤独和不安。

我被分配到一户姓张的农家。房子是土坯房,一进门就是热炕,炕上铺着厚厚的草垫子。张大叔和张大婶对我很热情,但我却不适应那里的生活方式和气味。第一晚,我几乎没合眼,只听着外面呼啸的北风和偶尔传来的狼嚎。

第二天一早,就开始了劳动。那时正值冬季,主要工作是打柴、挖冰窖和准备来年的春耕。对于从未干过农活的我来说,每一项任务都是巨大的挑战。

记得第一次砍柴,我连斧头都拿不稳,笨拙的样子引来了村里孩子的嬉笑。张大叔见状,耐心地教我如何正确使用工具,如何判断木头的纹理。在他的指导下,我慢慢掌握了一些基本技能。

最难熬的是漫长的冬夜。北大荒的冬天,天黑得早,一到下午四五点就伸手不见五指。没有电视,没有收音机,更别提现在的智能手机了。我们几个知青常常聚在一起,聊天、下棋,或者读一些带来的书籍。

春天来临时,大地开始复苏,我们迎来了最繁忙的季节——春耕。从早到晚在田里劳作,手磨出了血泡,皮肤被太阳晒得黝黑。那时候,我经常想起城里的生活,想念父母和朋友,甚至想念曾经厌烦的课堂。

然而,正是在这样艰苦的环境中,我逐渐成长。我学会了种地、打柴、喂猪、修房子,甚至学会了一些简单的医疗知识,成为村里的"小郎中"。

村里人朴实无华,他们虽然物质匮乏,却有着坚韧不拔的精神和互助友爱的传统。记得有一年夏天,一场洪水冲毁了村子的一半房屋,大家二话不说,立即组织起来,互相帮助重建家园。

"在最艰难的时刻,人性中最美好的部分往往会闪耀光芒。"

我在北大荒待了整整七年。期间,有不少知青因受不了苦而逃回城里,也有人通过各种关系调回去了。我却坚持了下来,不仅因为当时的政策限制,更因为我在那里找到了另一种生活的意义。

1976年,政策松动,知青开始陆续返城。我也收到了回哈尔滨的通知。临行前,村里人为我们举办了一个简单的欢送会。